唐代的体育政治:皇帝、军人、宦官为何都爱马球?

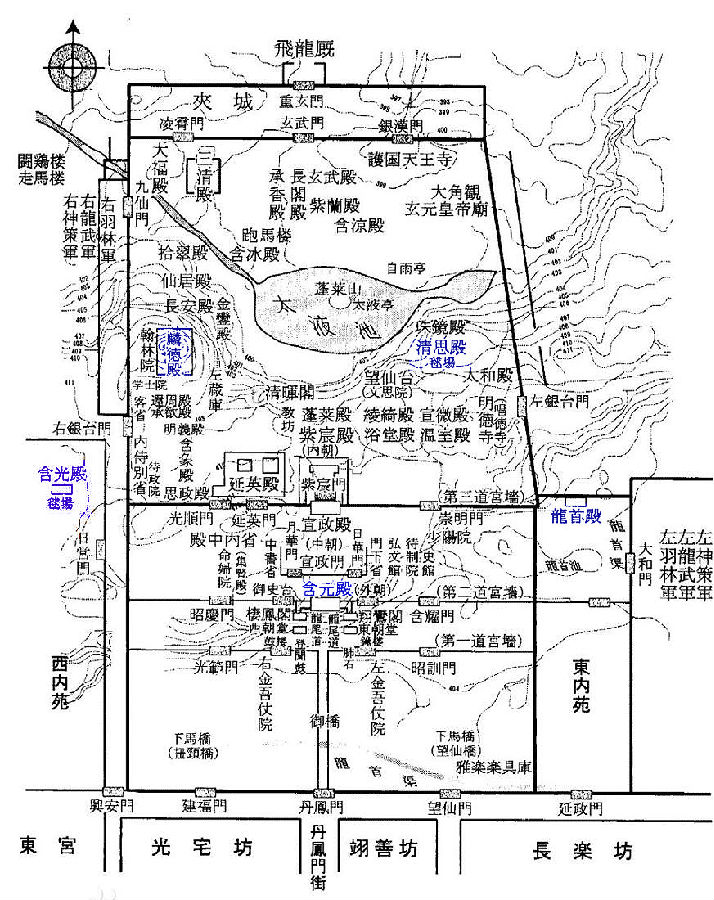

马球的唐代起源与规则 1971年夏天,在陕西乾县城北韩家堡,体帝军陕西省考古所开始了对唐章怀太子墓的育政发掘整理工作。在墓道西壁,治皇考古人员发现了一幅长达六米的人宦大型壁画,图中有二十多名骑马人物,何都其中五人手持球杆,爱马正追逐一只皮球,唐代当先一人已策马奔至皮球之前,体帝军双腿紧紧夹住骏马,育政反身面向皮球,治皇高举球杆,人宦将动作定格在挥击的何都一刹那,为我们展现了唐代马球运动的爱马激烈场景。 章怀太子李贤墓马球图(局部) 马球并非中原王朝本有的运动。据向达、罗香林等学者考证,这种运动起源于波斯,向西传至欧洲,向东经由中亚传入中国(也有学者认为发源于我国西藏)。在欧洲,这种球类运动通常使用藏语中的称呼,名为“Polo”,并逐渐成为一项贵族运动。二十世纪六十年代,美国设计师拉尔夫•劳伦(Ralph Lauren)受到Polo球衣的启发,设计了著名的Polo衫,更是引领一代风潮。 印有马球图案的POLO商标 中国的马球并未使用Polo的名字。在马球传入前,中国最流行的球类活动是蹴鞠,马球传来后人们发现二者玩法相似,只是击球方式由脚踢变成了球杆击打,于是沿用“蹴鞠”的构词方法,将马球称为“击鞠”或“打球”。 在我国唐宋时代,马球风靡一时。《宋史•礼志》和《金史•礼志》都郑重其事地记录了皇帝参与击球游戏时的礼仪。从各类史料的记载中,我们已经能清楚归纳出唐宋马球的运动形式和基本规则: 马球用到的主要工具是马、球和球杆。比赛用球主要为木制或革制,呈圆形,以击打轻便、滚动迅速为佳;球杆长1.5米左右,杆身笔直,杆头弯曲如月,称为“月杖”,形制类似现在的曲棍球杆。 比赛场地要足够广阔,在球场两边各立两根直杆,两杆间安置木板,板上开口、安装网兜作为球门。参赛人员分两队,每队一至二十人不等,穿着不同颜色的队服,称为“分曹”或“分都”,再由每队派出一名裁判记分。 开球后,两队人马争抢一球,谁能争到球并将之打入球门网兜,队伍就得一分,称为“得一筹”。每得一筹,裁判会大声宣告,并为得分的球队插上一面红旗,称为“唱筹”。比赛中的第一次得分称作“头筹”或“先筹”,如果有皇帝参加比赛,那么这个“头筹”就一定要让给皇帝获得。 中唐文人王建为当时归朝的军阀田弘正撰写的《朝天词》中,即有“无人敢夺在先筹,天子门边送与球”的说法。在一般的比赛中,先得到三面红旗的一队为优胜;也有人觉得只争三分不够过瘾,要打到太阳西下,人困马乏,才鸣金收兵,点检红旗,以红旗多的一方为优胜。敦煌歌词中《杖前飞•马球》一首,写到两队人马在激烈对抗后“人衣湿,马汗流,传声相问且须休。或为马乏人力尽,还须连夜结残筹”,生动描绘了当时马球爱好者废寝忘食的场景。 2013年在北京举办的中国马球公开赛 唐代皇室的马球爱好者 在唐代以前,马球主要流行在西北边疆的突厥、吐蕃等民族,中原王朝很少有对这种运动的记载。唐代皇帝开始关注马球,大约始于高宗朝。 据《资治通鉴》记载,唐高宗执政时,听说吐蕃人喜欢马球比赛,心中好奇,便命令部下表演给自己看,一批在长安做生意的胡人听说此事,便天天去宫城门楼下表演马球,希望得到高宗的青睐。高宗见到后,不想让自己的爱好影响民间风气,便将宫中的马球焚毁,作为警戒。然而这一举动似乎没有阻止马球在唐皇室的风靡。高宗的儿子,后来的唐中宗李显,就曾多次组织、观赏马球比赛,让这项风气传遍长安城。《资治通鉴》在说到中宗时,曾特别提出“上好击球,由此通俗相尚”,将马球的风潮完全归结在皇帝身上。 当时长安城内聚集了从西域到中原的各族人民,马球也成了不同民族沟通的桥梁。唐中宗曾派自己的养女金城公主与吐蕃赞普和亲,吐蕃迎亲使者到达长安后,中宗听说使者队伍中有马球高手,特地组织了一场唐朝和吐蕃的马球比赛。在数次交手失败后,中宗派出自己的侄子李隆基,带领亲王李邕和两个女婿杨慎交、武延秀出场,以四人之力对抗吐蕃十人。李隆基等四人在球场上“东西驱突,风回电激,所向无前”,阻挡住吐蕃队的所有进攻,令吐蕃使团啧啧称赞。2004年,球赛参赛者之一虢王李邕的陵墓于陕西出土,墓道中绘制的大幅马球壁画,向我们展示了墓主在这项运动中取得的荣耀。参加比赛的另外两位选手对马球更是痴迷,据中唐笔记《封氏闻见记》记载,杨慎交和武延秀的堂兄武崇训都曾在长安城的宅邸中建造过私人马球场。为保持地面平整、避免扬尘,他们为整个球场浇筑油膏,不说平整土地的花费,单是在寸土寸金的长安城中开辟两块巨大的空地,已是十分奢侈的事了。拥有这样的训练条件,杨慎交等人的球技能胜过吐蕃使臣,也是题中应有之义。 唐嗣虢王李邕墓出土打马球图(局部) 唐玄宗李隆基登位后,仍经常找机会和兄弟在宫中打球,也不时在军队中组织马球比赛。到了晚年,玄宗每隔一段时间就要携杨贵妃离开长安,去骊山温泉度假。为了能在度假时也玩到马球,他在天宝六载(公元747年)颁布了一道诏书,命令在骊山修建一座马球场。当时文人阎宽撰写了一篇《温汤御球赋》,称赞球场的壮观,文中描写球场健儿在皇帝面前“珠球忽掷,月仗争击,并驱分镳,交臂叠迹。或目留而形往,或出群而受敌”的激烈场景。 在唐玄宗之后,德宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗、僖宗和昭宗等帝王,都有亲自上场打马球的记录。晚唐的僖宗皇帝曾对身边伶人吹嘘,认为如果把马球也列入进士考试的一项,自己一定能当上状元。上文说过,有皇帝参与的球赛,第一球必须由皇帝本人打进,因此僖宗的自我评价可能并不客观,但是从这种沾沾自喜的语气中,我们能够看出他对马球的喜爱之情。 “击球赌三川”:马球、禁军与宦官专权 虽然史书上说马球在唐代“通俗相尚”,但实际上对参与者有很高的要求,单是拥有马匹这一项,就超过了很多人的经济实力。因此,能参与马球运动的人大多非富即贵,少有一般平民。然而有一个群体,虽未必富贵,却天生与马球运动关系密切,就是军人。 在我国古代,体育运动常与军事训练结合。在马球流行之前,人们利用蹴鞠作军事训练,以达到培养体力、训练身体灵活度的作用。北朝以后,随着骑兵作战日益普及,蹴鞠已不能满足骑兵训练的需要,而马球传入后正好填补了这一空白。 在马球比赛中,球手需根据球的落点和对手的布阵,随时调整马匹运动的方向,正能考验选手对马匹的控制能力;接触到球后,球手要熟练操纵球杆,将球击打到它应去的位置,这又正和骑兵作战中运用长兵器的状态相似,实在非常适合用作军事训练。唐玄宗为兴建骊山温泉球场下达的诏书中,解释自己建造球场的原因时说“伊蹴鞠之戏者,盖用兵之技也。武由是存,义不可舍。顷徒习于禁中,今将示于天下”,便是用军事训练作为自己大兴土木的借口。 唐代打马球纹铜镜 在唐代军队中,最早流行马球的是内府禁军,玄宗诏书中“顷徒习于禁中,今将示于天下”的叙述就清楚地表明了这一点。唐代内府禁军是经过精心挑选的职业士兵,长期驻扎在长安皇宫周围,担任防卫工作,属于皇帝的私人卫队。禁军成员大多是开国功臣的子弟,本身就比较富有,很多人从小就开始练习骑射,马术娴熟,朝廷还会精挑细选特供良马,给他们使用。马匹、场地、球友一应俱全,加上中宗以后各位皇帝的大力支持,这批禁军士兵理所当然地成了最早的马球爱好者。由于禁军离皇帝居住的宫城最近,因此也常常充当皇帝打球的玩伴。 安史之乱后,鉴于部队将领屡屡反叛,皇帝也不再信任武将,开始将内府禁军交给身边亲近的宦官来统领。当时内府禁军中最有势力的一支,是神策军。神策军分左右两部,平时驻扎在大明宫的东西两侧,军中实际最高长官为左右“神策中尉”,均由宦官担任。皇帝本以为宦官是刑余之人,没有什么政治野心,才放心让他们统帅禁军,但这种想法显然低估了权力的诱惑力。宦官们掌握了神策军,就相当于用自己的手下包围了皇宫,他们常利用神策军威胁、干预皇帝行动,甚至直接杀害大臣、废立皇帝。唐代后期文宗、武宗、宣宗、懿宗、僖宗、昭宗等皇帝都是在宦官的拥立下才得以登基的。 宦官控制皇帝的手段很多,马球也是其中之一。神策军将士是宫城中马球运动的主要参与者,在宦官掌握了神策军后,便可通过陪皇帝打球的军将,间接影响皇帝。对宦官们来说,皇帝打马球越是频繁,便有越长时间处于自己的势力范围之内。中唐著名宦官仇士良,曾于文宗、武宗朝呼风唤雨,一手制造屠杀大臣的“甘露之变”,他在告老还乡时曾得意地向送行的宦官传授控制皇帝的经验——“日以球猎声色蛊其心”,才能将“恩泽权力”牢牢抓在自己手里。仇士良话中的“球”,指的自然就是马球了。唐代中晚期的皇帝们,几乎人人痴迷马球,一方面是个人爱好,另一方面也受到身边宦官和神策军将刻意制造的马球氛围的影响。 上文说到自称“击球状元”的唐僖宗,十二岁时由宦官田令孜扶持上位,他对马球的爱好,主要也是受田令孜的影响。唐僖宗在位时,曾经举办过一场匪夷所思的马球比赛:他召集神策军将陈敬瑄、杨师立、牛勖和罗元杲四人举行马球比赛,奖品是川中地区三个重要节度使的位置。唐僖宗规定,谁第一个进球,谁就能去三川中最富饶的西川做节度使,其他人只能分到山南西道(陕南附近)节度使和东川(重庆附近)节度使的职位,这就是历史上臭名昭著的“击球赌三川”。 这一事件表面上由僖宗主持,但背后的操纵者正是宦官田令孜。当时黄巢的起义军声势正旺,已经接近洛阳,随时可能进入长安。作为球赛奖品的三川地区位于长安南部,是首都的大后方,万一长安城失守,皇帝还可以重走唐玄宗的老路,南下躲避。届时,谁是西川节度使,谁就能将皇帝掌握在手中。当时田令孜任神策左军中尉,而马球赛的四名参赛者都是神策左军的军将,不论何人取得胜利,西川的实际掌控权都会落到田令孜手里。因此,所谓“击球赌三川”,只是要解决田令孜集团中内部利益分配的问题。 一年后,黄巢攻破长安,僖宗果然南下成都,朝政继续处于田令孜的掌握之中。可惜人算不如天算,田令孜最后死在了自己一手提拔的干儿子王建手中,而王建也夺取了田令孜在四川经营多年的势力,建立前蜀国,成为唐宋间“十国”之一。田令孜利用马球施行的这一切阴谋阳谋,最后只不过是为他人作嫁衣裳。 唐代大明宫,有球场分布的地域由蓝色显示。原图出自妹尾达彦:『長安の都市計画』,講談社2001年版 “军中之戏”与人心向背 唐代中前期,马球在长安的内府禁军中迅速流行,但在地方军队中却不怎么风靡,这与当时的地方军制有关。 在玄宗朝之前,唐代主要实行兵农结合的府兵制,除了保卫长安宫城的禁军是职业军人以外,大多数士兵平时务农,只有在战争或者轮流外出执勤时才会被集中起来,时间大约为一到两个月不等。外出执勤时,府兵需自备盔甲、鞍鞯等装备,但战马则多由军府出钱购买,任务结束后马匹统一交还军府处理。在和平年代,府兵只有一两个月能和战友在一起,其余时间在家务农,既无球友,也无马匹,根本没有打马球的条件。 到了玄宗朝,实行募兵制,地方军人也成了职业军人。军中生活单调,娱乐活动较少,但却有充分的马匹供应。马球带有军事训练的性质,本身又惊险刺激,符合军人尚武的天性,因而迅速被各地军队接受。在府兵制废除后的三四十年间,马球成了地方军队中流行的“军中常戏”。 唐代军人对马球趋之若鹜,文人们却大多对这种运动持鄙夷态度。在他们的认识里,这种运动野蛮又危险,不值得提倡。中唐文豪韩愈就曾劝谏自己的领导——徐泗濠节度使张建封,不要玩物丧志。韩愈上书张建封,认为打马球时剧烈奔驰、急停急起的状态会使战马“荡摇其心腑,振挠其骨筋”,损害马的寿命。不久,韩愈又趁着一次马球比赛的时机,写下歌行体诗《汴泗交流赠张仆射》赠给张建封。诗歌前半段赞美张建封驰骋球场时的飒爽英姿,却在最后语气一转说道:“此诚习战非为剧,岂若安坐行良图?当今忠臣不可得,公马莫走须杀贼!”韩愈认为,马球虽可以作为军事训练项目,达到“习战”效果,但作为一军统帅,更应该做的是“安坐行良图”,避免不必要的损伤,即使要上马驱驰,也要在“杀贼”的战场上才行。当时朝廷与河北军阀关系紧张,常有大大小小的摩擦,徐州是防遏河北藩镇的前线,四周强敌环伺,随时可能爆发战争,韩愈的劝谏有一定道理。但张建封频繁参加马球运动,其实是另有用意。 从身份上看,中唐时期统帅地方军政的节度使大约可以分两类:一类是军中武将出身,他们对军队的控制能力较强,但由于长期在地方军队中生活,对朝廷并不忠诚;另一类是文官出身,大多参加过科举,有过在中央任职的经历,对朝廷比较忠心,但由于身份的隔阂,很难得到职业军人的真心拥戴。张建封是文官起家,但带兵打过仗,他深知在军队尚武的环境中,保持文人习气,天天吟诗作对,只会增加自己与手下军士的区隔;只有努力融入军人文化,并在军人重视的领域中有所表现,才能得到手下的认同和拥戴。因此,张建封当上节度使以后“触事躬亲”,“性宽厚,容纳人过误,而按据纲纪,不妄曲法贷人”,努力培养自己在军中的威望。马球作为军队中最流行的运动,对军人意义重大,频繁在军队中参与马球运动,自然也是张建封融入军旅文化的方式之一。因此,张建封收到韩愈的赠诗之后,立刻回应了一首《酬韩校书愈打球歌》,一面感谢韩愈的劝解,一面也批评他书生意气,不懂“戎事竟何成”。 法国吉美博物馆藏唐打马球俑 一项球类运动,竟能影响军中人心向背,乍看之下,似乎难以理解。但只要想想当今的运动员们,即便与观众们民族不同、语言不通,也可以通过赛场上娴熟的动作和坚定的意志,将自己优秀的人格展现给观众,让他们为自己鼓掌呐喊。这正体现出体育运动有着超越语言、征服人心的作用。正是因为这种感染力,马球才能在唐代的军事和政治中,扮演如此关键的角色。 参考资料:李重申、李金梅、夏阳:《中国马球史》,甘肃教育出版社2009年版。

- 最近发表

- 随机阅读

-

- 浦江鑫广喜来登酒店盛大开幕

- 云从科技携手公安部重点实验室 成立智能视频分析研究中心

- 2016富国高银国家杯马球赛金秋十月天津火热开赛

- 汇佳学校举办法国马术节活动

- 重磅推出——健康管理平台

- 中国骑士华天返京取奥运成绩证书

- 第三届内蒙古(国际)马术节在呼和浩特开幕

- 中国马球发展如何?通过第六届英国马球日中国站感受下

- "友邦峻宇养生庭"及"友邦峻宇会"隆重推出 完善高净值客户战略

- 骑士各领风骚!第六届浪琴表北京国际马术大师赛次日赛事播报

- 哈罗德百货北京举办英国马球日活动

- 2016富国高银国家杯马球赛金秋十月天津火热开赛

- 新时代互联网+产业发展新模式——健康养生平台

- 在闹市滑雪 HALTI限时快闪店带来"开板"乐趣

- 马术耐力世锦赛 贾惠林出战创造历史

- 发改委:关于征集国家重点推广的低碳技术目录(第三批)的通知

- 巨型高达展首次登陆泰国,来尚泰世界购物中心遇见高达吧

- 第六届英国马球日中国站完美收官:推动中英关系的“黄金时代”

- 鸟巢大师赛首日:巴特巴依尔与月河湾各摘挑战赛及团体赛桂冠

- “阳光马术·伴我同行”:马术治疗走进成都特殊学校

- 搜索

-

- 友情链接

-

- 别小看餐厨垃圾 它引发40项目发明专利

- 单场10万奖金“雅士-神奇百万杯”第二站5.15武汉东方马城上演

- 中国旅游集团在"走读中国"媒体活动中展示可持续旅游成果

- 携手创未来,拥抱新零售:维伊康2018新品发布会完美落幕

- 智能产品新战场,青稞智能锁带来新的智能体验

- 马鞍山雨山区人大开展《中华人民共和国水污染防治法》执法检查

- 2016年浪琴表中国马术巡回赛本月抵沪

- 南京秦淮河将从四个方面入手提升水环境质量

- 2016中国速度赛马大奖赛 那拉提站6月11日开赛

- 2016年浪琴表中国马术巡回赛本月抵沪

- 长山国际马术俱乐部落户金龙水寨

- 阿卢拉阿拉伯豹保护计划皇家委员会欢迎罕见三胞胎的诞生

- 中国成马业必争之地 斐动体育在港成立合资公司

- 环境商会两会提案:完善环保领域PPP项目支付机制

- 2024万豪•姚基金慈善晚宴圆满落幕